「ガンプラのモールドって何よ?」「モールドってどうやって作るの?」「モールドの種類が知りたい!」「モールド製作に必要なツールは?」

この記事はそんな悩みを解決します。基本となる4種類のモールドパターンを覚えておけばワンランク上のディテールアップが実現できるはずです!

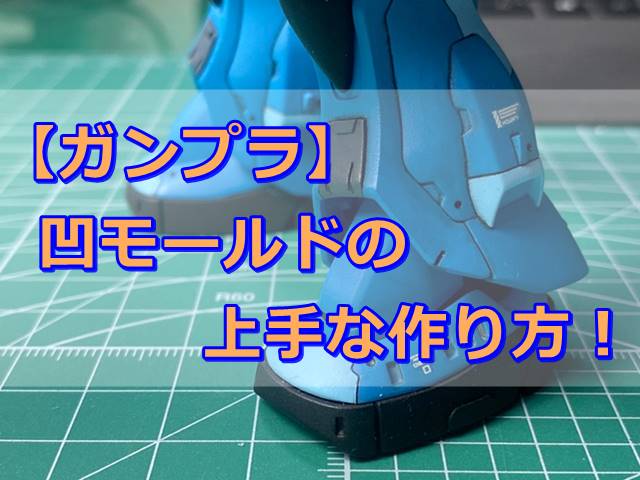

初回は、基本中の基本「凹モールド」です。

モールドの基本の4種類

モールドとはそもそも何かを形作るときの金型や鋳型のことを言います。

それが転じてプラモデル製作では、「パーツの表面につくられたくぼみや突起、それらが連結してできた溝やスジや段差のパターン」のことを一般にモールドと言っています。

つまりスジボリもモールドの一種なので、「スジボリやモールド」なんて言い方はおかしいわけなんですね。

訳が分かんなくなるので、とりあえずこの記事では、スジボリについては含まない方向で進めます。

スジボリにつては、また別記事で開設していますのでこちらを参照下さい。

で、実際のところ、ガンプラ作ってる時にどんな「モールド」作ってるかっていうと次の4種類がオーソドックスなところです。

①凹モールド ←この記事

②凸モールド

③円形モールド

④段落ちモールド

凹モールドの作り方

モールドは、マイナスモールドだったり、四角モールドなんて呼ばれてる場合もあるみたいですが、呼び方が違っても作るものはだいたい同じです。

ワタシはこの凹モールドがのモールド製作の基本だと思います。

パーツの面に彫る一般的な凹モールド

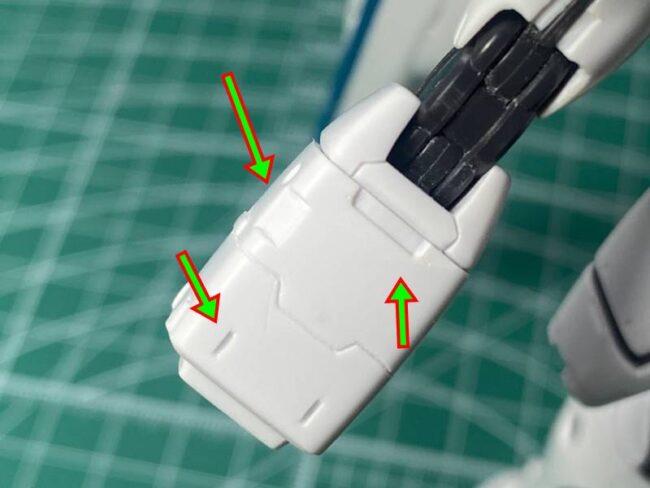

まずは、パーツの面に彫る一般的な凹モールドから説明します。こんな感じのヤツですね。

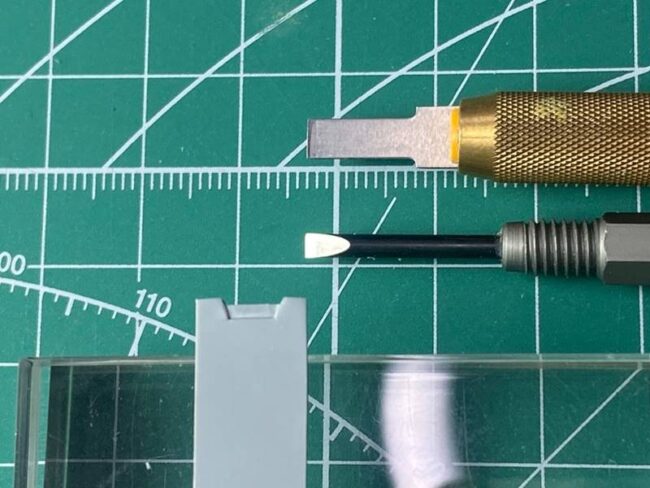

作り方は簡単です。ワタシの場合は、彫刻刀を使うことが多いです。

因みに、これは1ミリ×2ミリの凹みです。幅1ミリだとちょっと太い感じがしますが、実際のキットに入れるとこんな感じです。

BMCタガネで作る時もあります。下図は、これは0.7ミリ幅のタガネを使用しています。

パーツの角に彫る凹モールド

次に、パーツの角を凹ませるモールドです。これには彫刻刀とオルファのデザインナイフ(平刃4ミリ幅)を使います。

でも基本的な作り方は1と同じ。幅を決めて、彫刻刀やデザインナイフで切れ込みを入れて彫るだけ。ポイントはあんまり深く彫り過ぎないことですね。

こんな感じでパテの上にモールドを入れることもあります。

そう言えば知ってました?オルファの平刃に、幅の狭いのがあるんですよ。これ超便利です。ワタシとしては使用頻度が高いツールです。

端が丸い凹みモールド

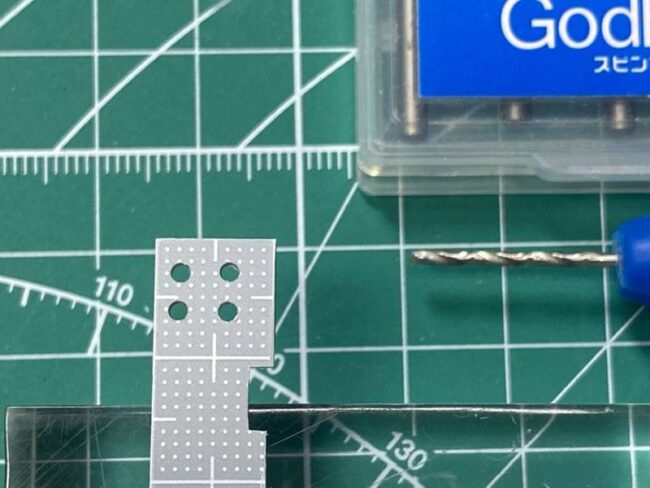

最後は、円形モールドのちょっとした応用です。モールドの端が丸いヤツ。

ドリルやスピンブレードなんかで、モールドの両端になる部分に丸い穴を彫ります。面倒なので、まあーるく穴を開けちゃうことが多いです。

裏側からプラバンでふさげば、結局同じことですから、貫通した方が早い場合もあります。

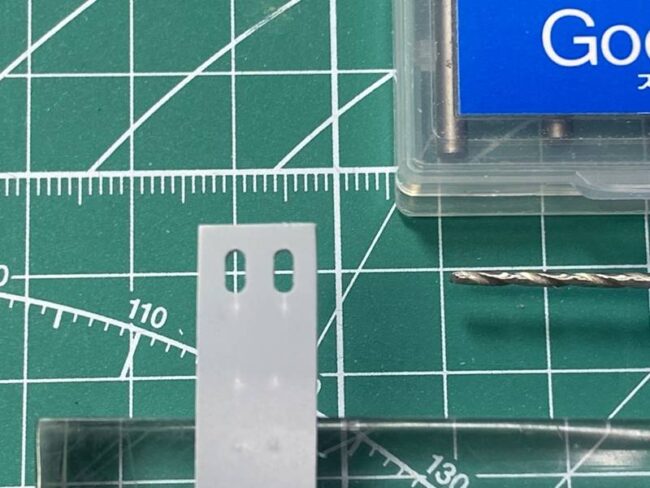

それから、二つの穴をデザインナイフで切ってつなぎます。

この時、二つの円を挟む直線が並行にならないとみっともないので、ガイドテープなんかで予め筋をつけておくといいです。

フリーハンドで切っちゃうと、ミスることが多いです。当初の想定よりもモールドがでかくなっちゃうなんてことがざらにあります笑

そして裏側からプラ板で蓋をして完成です。

でも後から裏側が見えるようなところは、面倒でも、穴を開けずに丁寧に彫った方がいいかもです。

特にこのような曲面に彫る時は穴を開けてしまうとリカバリーが面倒ですから。

まとめ

彫る深さを変えて組み合わせたり、形状を組み合わせたり、スジボリの組み合わせたり、いろいろと応用できそうなのが凹モールドですね。

また、スジボリはこの凹モールドを起点にして彫っていくと見栄えが違ってきます。モールドの世界はまだまだ奥が深いので、凹モールドはほんのさわりです。

次回は、「凸モールド」について説明します。

☆☆ガンプラの買取に興味のある方はコチラもご覧ください。

ガンプラの資産価値が上がってますね。放置してあるガンプラはたとえ1箱でも活用していきましょう。