ランナーからパーツを切り出した後には、余分なパーツとランナーが残りますけど、そのまま捨てたりしてませんよね?

この記事では、その余ったランナーの7つのおススメ活用法について説明します。

ディテールアップ用余剰パーツ、プラ板、カラーパテ化、パテの嵩増し材、塗装用テストピースなど、余ったランナーはまさに宝の山です。

パーツを切り取ったランナーは、ほっておくとどんどんたまっていきます。たまってからでは処理がめんどうなので、パーツの切り離しが終わったら、直ぐに必要な処理をして、廃棄しましょう。

ガンプラランナー7つのおススメ活用法

必要なパーツを切り取った後に残るランナーの残骸。しかし、ただ捨てるなんてのは実にはもったいない!

その使い道がなんとなくわかってくると、実はこれが宝の山だったことに気付きます。最近ではワタシはこの処理を結構楽しみにしています。

長い間、無意識に廃棄してきたけど、随分もったいないことしたなーと今さら思います。ランナーの残骸は、最大限に活用しましょう。

余剰パーツを取り出す

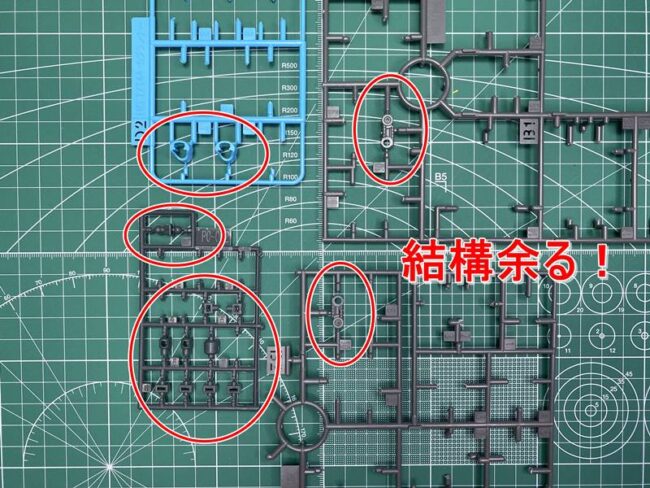

まずは、余剰パーツの取り出しが基本ですね。

ガンプラ工場では、パーツ成型の際、生産効率を上げる為に、パーツの一部が異なるバージョン商品やリカラー商品(ランナーの成型色のバリエーション商品)などは、金型を流用してます。

その為、購入したキットでは使用しないパーツがけっこうなボリュームで余剰パーツとして残ることがあります。

MGシリーズや、例えば武器や飛行ユニットのバージョンが異なるガンプラには、この余剰パーツが多く含まれていますね。

壊れやすいパーツの予備としてパーツ化されているものもあります。

この余剰パーツは、別のガンプラにパーツとして組み込んだり、改造に利用できるので、是非、保管しておくことをお勧めします。

ついでに保管しておく時にはビーズケースなんかがお役立ちで、愛用しています。ポリキャップとかハンドパーツは、ほんと結構たまりますからね。。

そうそう。100均って安く感じますけど、値段をよく見ないといけませんね。なんで100均で、200円とか300円のヤツ売っとんねん!!

あれ買っちゃうんだよなー。恐るべし100均の魔力。100均で一個ずつ買うよりアマゾンでまとめ買いのほうがお値打ちな場合もありですね。

ランナータグを切り出す

お次はランナータグです。

ランナーに含まれる、ランナータグは後でディテールアップ用素材を作るプラ板として利用できるので、切り取って保管しておくといいですね。

ガンプラにちょっとしたディテールを加えたりしたいときあるでしょう?

そんな時に、市販のプラ板よりもランナータグをプラ板代わりに使った方が、きれいに仕上がります。だって成型色が同じだからね。

塗装派の方でもサーフェイサーを使わないという場合は、色のノリが均一になってこちらの方がきれいに仕上がると思いますね。

実際、私もサーフェイサーを吹くのが面倒な方なので、このカラーランナータグは重宝しています。

プロモデラーのセイラマスオ氏は、いつもランナータグを加工して使うからプラ板買ったことはほとんどないっていう記事を月間ホビージャパンで見ました。

プロも使っている成型色のランナータグ。これは切り取って保管しておきたいところです。

溶剤に溶かしてカラーパテにする

廃棄ランナーは、細かく切断して、セメントや溶剤で溶かして、ガンプラと同色の接着剤になったり、簡易パテとして利用できます。

まあ言うほど使いませんけど、あると使えます。作り方はとっても簡単です。

ただ、このようにして作るカラーパテは、粘着性が高いので、少々利用にはコツがいります。

また、やはり溶かすとプラ素材の組成が変わるのか、乾燥した後は切削し易いような気がします。

溶剤として使うセメント(接着剤)に、パーツを溶かす効果があることを利用した手法ですが、パーツを溶かしますので、パテとして大量に盛ると、盛られたパーツの方が溶けたり、ふにゃふにゃになるので、注意が必要です。

パテった後、乾いたかなーと思って、補修カ所をみたらぐにゃってたなんてことになります。ちょっとした傷埋めなどに使うくらいが良いと思います。

熱加工して別のパーツを作る

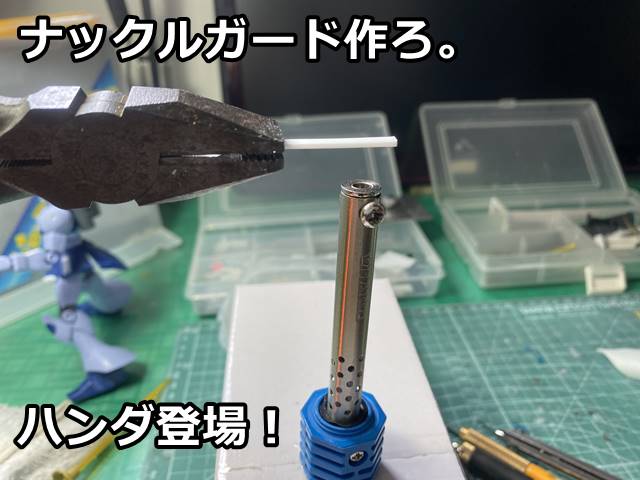

ランナーを熱で伸ばして、加工したりするやり方です。

昔はローソクの火であぶったりしていて、においがきつくて母に叱られたことを思い出します。笑最近はもっぱらハンダごてを使っています。

こんな感じで、箱に立てて使っています。ハンダごてを使うとろうそくの火よりも熱が柔らかいので、とちょうどいい感じで加工でます。

これはHGギャンのヒートサーベルをビームサーベルのナックルガードを作った時の画像です。

他にも、レッドポイントがランナータグで自作可能です。

その他、黒いランナーを熱で伸ばしてコードを作ってみたり、クリアーパーツなんかは、小さく削って、翼の尾翼灯なんかに重宝しそうです。

戦艦とかの送電線などにも使われていますよ。これは、自分はやらないから又聞きです。

最近では、ヘアアイロンでランナータグを熱加工してプラバンを作る方も多いとか。。。

こちらは、自己責任でお願いします。そんなに使用頻度も高くないので、ハンダなんかは超お値打ちのヤツで十分かと思いますね。

肉抜き穴の嵩増し材

ガンプラのパーツには肉抜き穴というのがあります。

「肉抜き穴」というのはパーツの裏側なんかにある穴や凹みのことですね。

プラスチックの性質上、分厚いパーツを作ると樹脂がヒケてパーツの形状が不安定になるので、分厚いパーツを作るときは、厚みを薄くするために、パーツの裏側などの目立たたない部分に穴をあけたり凹ませたりしています。

この肉抜き穴ですが、きちんと埋めてやると安っぽさがなくなって、出来栄えも変わってきます。とくにモデラ―さんたちはこういうところをしっかりと処理しているので、ちょっとめんどくさいけど大事な部分かと思います。

で、通常はパテだけを使って埋めるところに、パテを節約するために、このランナーの切れ端も詰め込んで嵩増ししようという訳です。

まあ、そこまでせんでも…とも思いますが…

確かバンダイの公式サイトでもこの方法が紹介されていたような気がします…

上手く使って、パテも節約しましょ。因みに、これくらいのサイズになると肉抜き穴埋めるのはポリパテ一択ですかね。

塗装のテストピースに

サーフェイサーを吹かずに塗装する場合は、同じ成型色のランナーやランナータグが、塗装のテストピースとして使えます。

いきなり本体パーツに色を乗せるのはやはりちょっと抵抗があります。ちゃんと色味を確認してから塗装したいですしね。

ティッシュや、プラバンなんかに塗装テストするよりも、やはり同じ成型色の上にテストすると分かり易いと思います。

ガンプラリサイクルプロジェクト

最後の用途はガンプラリサイクルプロジェクトに参加する!です。

このプロジェクトは、バンダイナムコグループが展開しているもので、ガンプラのランナーを全国かた回収して、ケミカルリサイクルによって新たなプラモデル製品へと生まれ変わらせようというプロジェクトです。

世界初のケミカルリサイクルによるプラモデルの循環スキームと言われています。ガンプラを愛する我々は率先してこの仕組みに協力したいものです。

なんといってもこれによって例の「エコプラ」が発売されるに至ったのですから。

因みに、ランナーは、全国のアミューズメント施設約190店舗に設置された専用の「回収ボックス」に入れる必要があります。

近くにないとね。。。かくいうワタシもまだ入れたことはありません。しかし、エコプラのこの黒色形成がなんとカッコいいことか。。

まとめ

やはり、ランナーは宝の山だった…

ではまとめです。

- 余剰パーツを取り出す

- ディテールアップ用にランナータグを切り出そう

- 塗装のテストピースに

- 溶剤に溶かしてカラーパテに

- 肉抜き穴の嵩増し材として

- 熱加工して別のパーツを作る

- ガンダムリサイクルプロジェクト

ランナーはいろいろと使い道を考えるだけでもわくわくします。巷には余剰パーツや廃棄するランナーだけで、作品を作る猛者もいるらしいですね。

で次回は、「とは言っても、やっぱり捨てる部分はあるよね」という方の為に、ランナーの廃棄について記事を書きます。

積プラの買取に興味のある方はコチラをご覧ください。ガンプラの資産価値が上がっていますね。放置してある積プラは活用していきましょう。