この記事では、後ハメ加工の決定版テクニック「位置決めタイプ」の作り方を紹介します。

「位置決めタイプ」は、組み立て後のパーツ可動域まで視野に入れる必要があるため、加工難易度が最も高い「後ハメ加工」です。

これまでに覚えた2つの加工と合わせて使えば、製作効率が飛躍的に向上すること間違いなしです。

位置決めタイプ

このタイプの後ハメは肩のパーツに多い気がします。

とくにガンダム系のに多いんじゃないかと思います。

マークⅡとかジェガンとか、ジム系でも加工した記憶がありますね。

このタイプのポイントは、ダボやダボ穴の削る位置をよく考えることです。

肩パーツは、セメントで固定しないので、常に動く状態にしておく必要があります。

つまり、動かしてもはずれにくい、丁度良いダボとダボ穴の位置というのが重要になります。

クリアランスの確認

「位置決めタイプ」の後ハメ加工もクリアランスの確認から始めます。

ただ、この位置決めタイプの場合は、後ハメに使うパーツをどの方向からハメるかが重要になります。

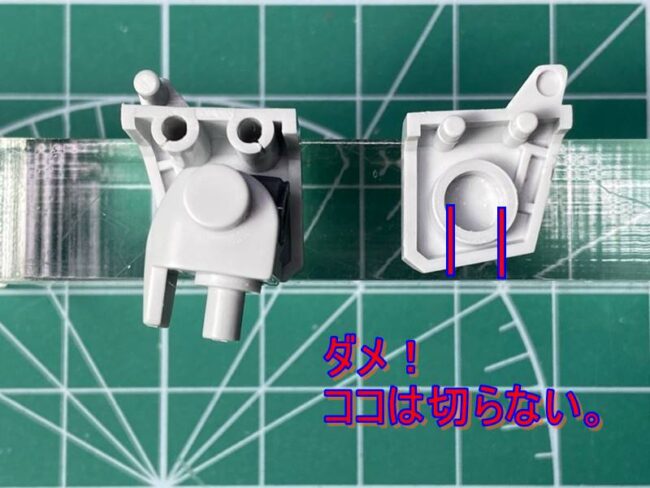

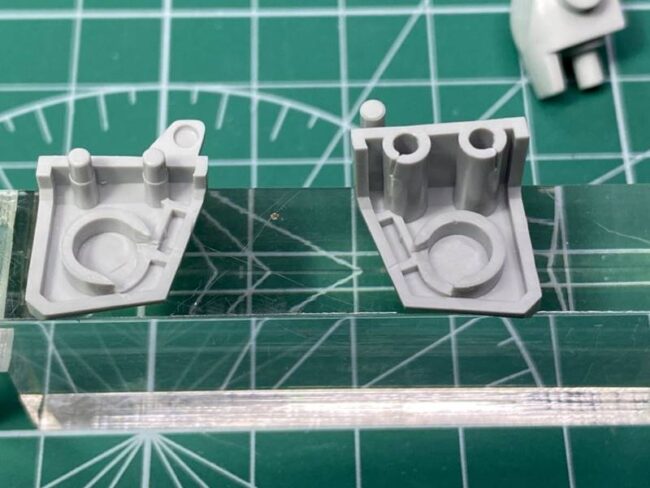

例えば、この方のパーツを例に見てみましょう。

単純に、ダボ穴の下部を削れば良いかというと、そうではないんです。

肩パーツは動かしたり外したりすることが前提なので、基本的に重力方向に外れるような加工はしません。

下方向にダボを削ってしまうと、パーツが外れて落ち易くなってしまうからです。

したがって、削る位置はできるだけ下方向から左右に外す必要があります。

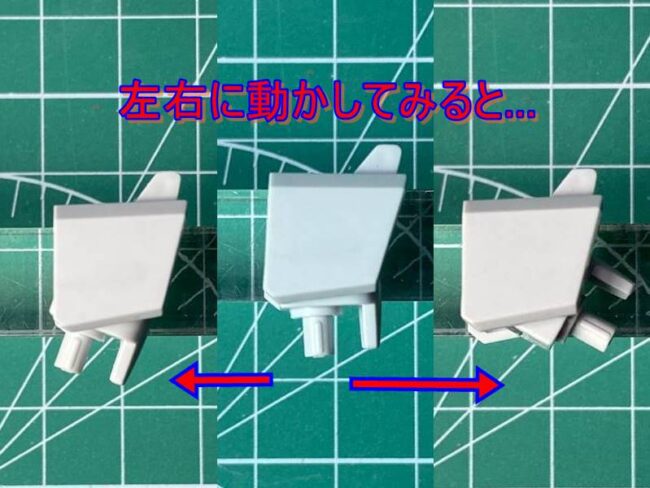

具体的には、パーツを動かしながら、外す方向(ダボやダボ穴の削り取る方向)を決めていきます。

上の画像だと、左に動かすよりも右側の方に大きく動くことが分かります。

ですから、下図ように破線の部分を右矢印の方にパーツが抜けるように削るのが適当です。

この状態であれば、パーツを後ハメしたあとも簡単に外れたりはしないはずです!

これで位置決めが完了しました。

ダボとダボ穴の加工

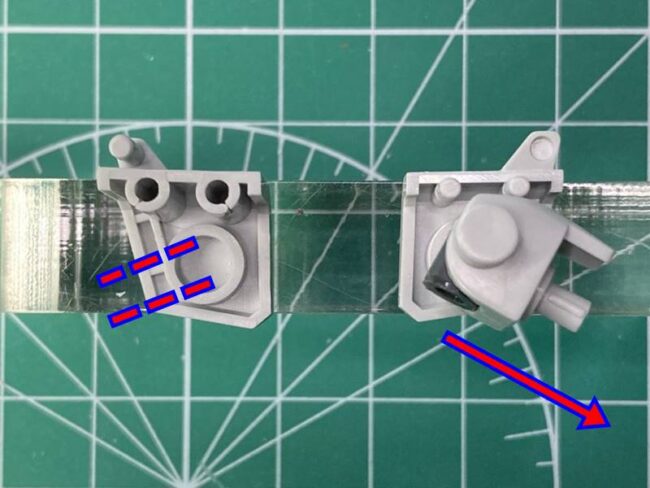

次に、パーツのどのダボとダボ穴をどのように削るのかを決めていきます。

今回のパーツは、ダボもダボ穴も両方とも加工の必要がありそうです。

たとえば、このパーツについてはダボ穴をこんな感じで削ります。

なんども言いますが。

肩パーツは、セメントで固定しないので、常に動く状態にしておかねばならないのが前提です。

だから、この時注意したいのが、ダボ穴をゆるゆるにしないこと!!

当たり前ですけど、削るダボ穴のサイズは、少しきつめにしたいところです。

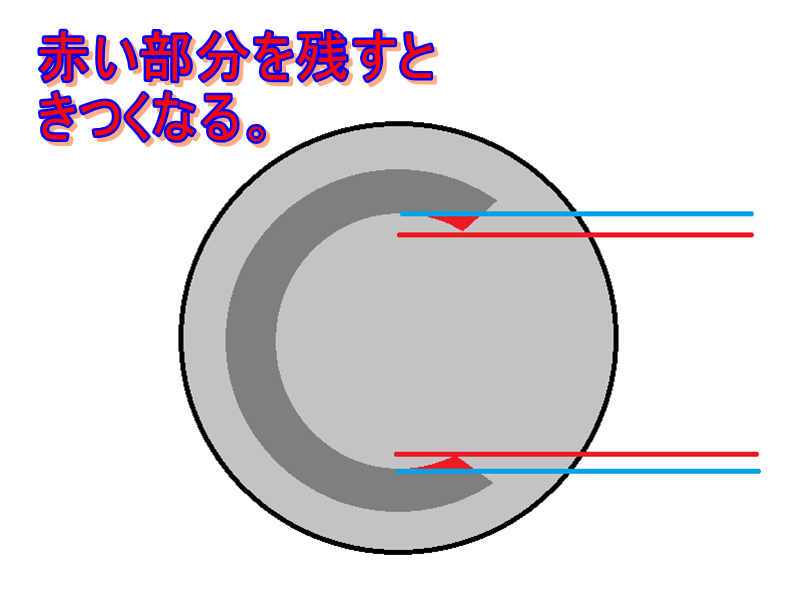

ちょっときつめにするには、次の図のようなイメージを持っておくと良いと思います。

ただし、きつめにし過ぎて、ハメ殺しにならないように注意が必要です!!

ダボ穴の直径よりもちょっとだけ狭くすること!!

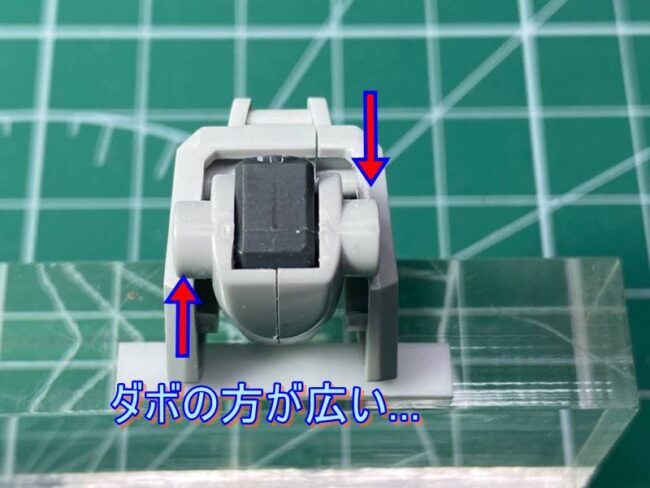

さて、次に今回のケースはダボの方にも加工を施します。

この画像を見ると分かるように、ダボ穴を削っただけではパーツが入らないこともよくあります。

このケースは、ダボが少し長いんですね。

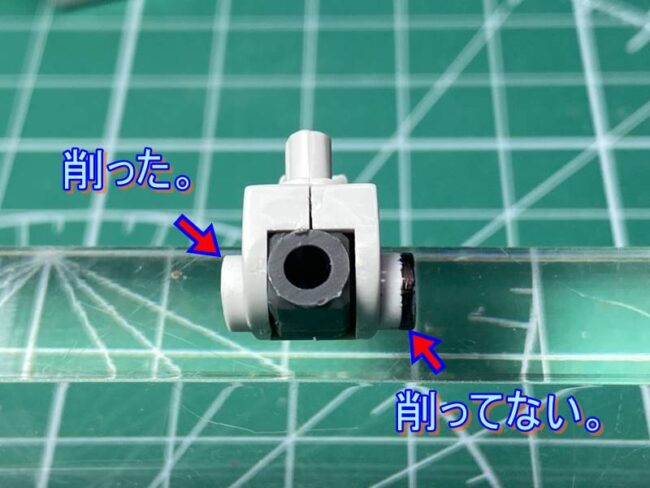

なので、ダボの方も削っていきます。

こんな風にマジックで削る部分を明確にしておくと、削り過ぎがなくていいですよ。

後ハメして再確認

ダボとダボ穴の加工が終わったら、一度はハメ込んで取り外しを確認します。

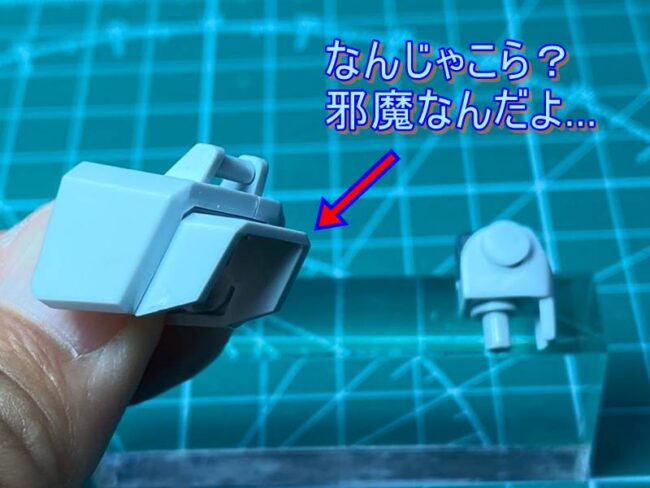

??

って。

おいおい。

なんか余計なパーツが1個はさまってて、このままだと後ハメできないよー!!

なんてこともよくあります。

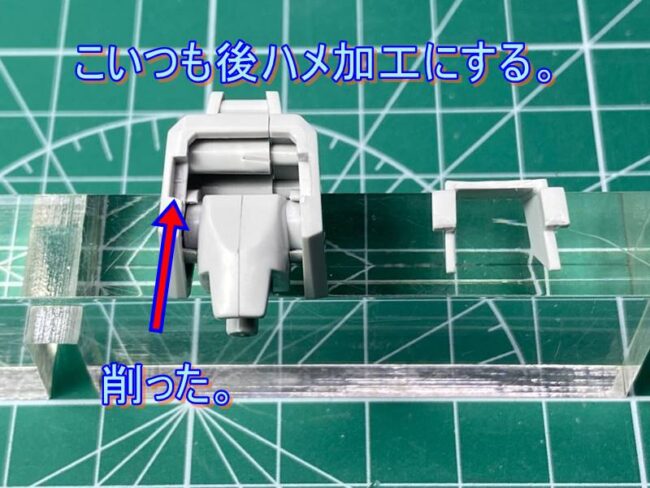

ってことで、今回はこのパーツも後ハメにすることにしました。

後ハメように削った部分は、綺麗に削ってモールドっぽくみせると、情報量が増えたように感じて見栄えが引き締まります。

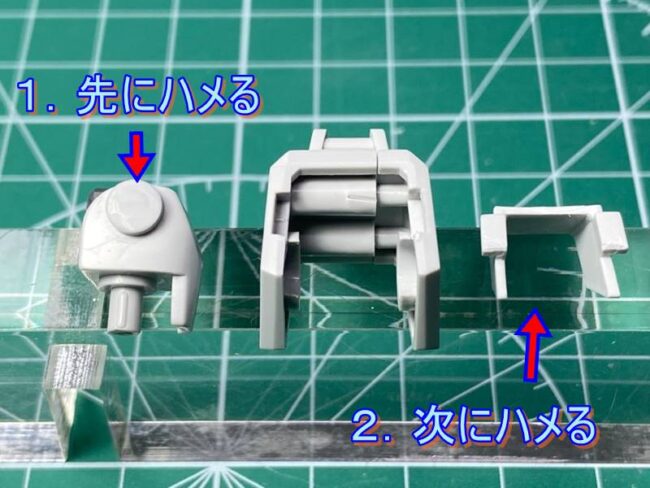

すると、こんな順番でパーツが後ハメできるようになります。

これで肩パーツの塗り分けがグンと楽になりました!

位置決めタイプの応用編

この「位置決めタイプ」には応用編があります。

例えば、HGUCジェガンのこの肩パーツ。

これのどこが応用かというと、方のダボ穴と腕のダボ穴の両方を加工して、ある角度でしか双方がハマらないように加工しているところが応用編です。

下図のように、この両パーツがこの位置でないとハメられません。

知恵の輪みたいなもんですね。

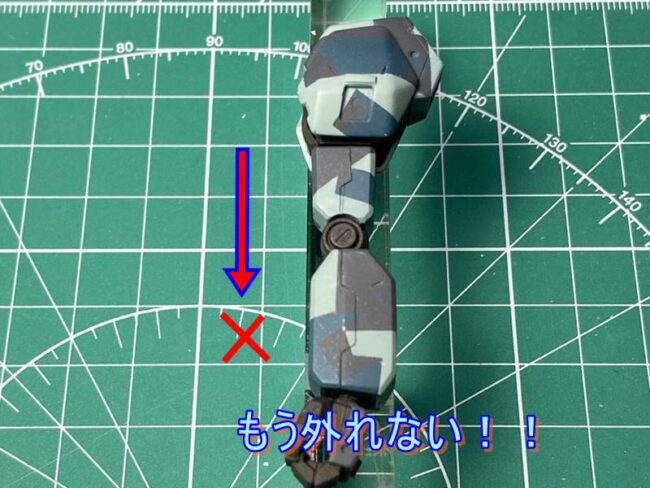

なので、このパターンは、腕を通常の位置に戻すともうちょっとやそっとじゃ外れることはありません。

後ハメ加工としてはほとんど完璧な形といってもいいと思います。

しかし、やはり外れるポイントの位置決めは難しい加工です。

第4回まとめ(位置決めタイプのコツ )

位置決めタイプの多くは、後ハメした後もパーツが動くというところが重要です。

したがって、次の点に注意して加工していくことをお勧めします。

(1) 重力方向に外す加工をしない。

下向きに外れるようにしておくと(これはケースバイケースだけど)多くの場合、飾ってると落ちます。時間が経つと必ず落ちます。ですから、下方向からできるだけずらして外側に外れる位置を決めましょう。

(2) 接合部をゆるゆるにしない。

このバランスが非常に難しい加工です。

接合部の凹凸のサイズをしっかり調整して、ちょっと外し辛いくらいを目指しましょう。

ただし、くれぐれもハメ殺しにならないように注意して!

以上で、第4回にわたった「後ハメ加工」についての説明は終了です。

なんとなく加工するよりもしっかりと基礎をおさえて製作すると長続きすると思います。

ワタシは何度も途中で放り出したことがあります笑

今回使用したガンプラとツールです。

過去の回もどうぞ参照ください。

第1回は「後ハメ加工とは」・「後ハメ加工のメリットとリスク」など。

第2回は差し込みタイプ」の後ハメ加工について説明しています。